Il y a une rayure sur le miroir. A moins que ce ne soit mon visage grimaçant, déformé par l'usure et la fatigue qui donne cette impression. L'eau coule sous les ponts, la brume efface les contours d'une mémoire déjà chancelante et le paysage n'en devient que plus beau. Un peu de féerie qui manque cruellement à la réalité, un frisson rendant l'ensemble moins terne. Les cernes sous mes yeux ressemblent à des coquards, à des valises qui ont le poids des grands voyages. Prendre le train et échapper au quotidien, celui-là même qui bouffe, ronge, tue à long terme. Regarder les paysages défiler, se succéder, sans qu'on y prête une véritable attention. Ces moments ont la même mélancolie, la même nostalgie que ceux passés sur un banc à regarder les passants. Comme si l'espace d'un instant nous ne faisions plus partie de la bulle du monde. Cachés, à l'extérieur de l'univers sans être totalement ailleurs. Simplement personne ne nous voit. Et j'aime bien cette sensation. Rien ne semble pouvoir nous atteindre. Un sentiment d'invulnérabilité, bien qu’éphémère. Prendre le train, sans savoir où l'on va, sans s'inquiéter de l'endroit où on doit être. Savoir son corps en mouvement sans le ressentir dans sa chair. Les longs voyages nous enveloppent d'une lourdeur reposante, une sorte de léthargie bienveillante. Mes yeux sont souvent dans le vide, regardant les couleurs tour à tour douces et éclatantes de ces paysages étonnants, sans plus me préoccuper du vacarme intérieur. Une sorte de trêve, sans que vraiment ça ne s'arrête. Je ne le perçoit plus, voilà tout. Un pacte m'autorisant à lâcher prise. Un accord tacite mais tenace durant lequel je suis invincible. Alors tout fonctionne au ralenti, chaque scène devient un spectacle devant lequel je ne suis qu'une simple et minuscule spectatrice. Alors je me sens en paix, je me détends. Plus rien n'a d'importance que le temps qui défile en image.

mercredi 30 novembre 2011

dimanche 27 novembre 2011

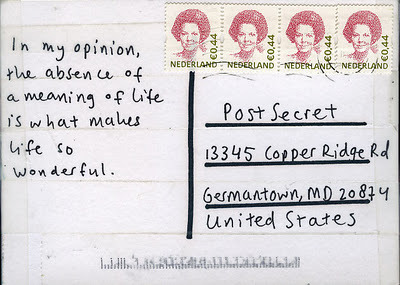

I didn't want to die.

Il fait froid tu ne trouves pas ? Je tremble, regarde mes mains. C’est affligeant, je suis vraiment frileux comparé à toi. T’es sur de ne pas sentir le froid ? T’es peut-être malade. C’est pas normal d’être aussi insensible à ça.

Le paysage défile sans que rien ne semble pouvoir l’arrêter. C’est fort tout de même, cette capacité qu’a le temps de filer, comme ces gens qui marchent sans s’apercevoir que nous les regardons. Je me suis levé ce matin sans savoir que tout s’écroulerai aujourd’hui. J’ai pris mon petit-déjeuner en paix, sans me préoccuper de tous ceux qui ne mangent pas à leur faim. Cette pensée ne m’a pas effleuré. Pourtant tout prend un sens différent ce soir. Un peu plus dramatique non ? Les gens m’apparaissent différents, comme les couleurs et les sons. Ce café sent vraiment bon. Je pense n’en avoir jamais gouté de meilleur. Et cette femme qui traverse la route, tu la vois ? Je la trouve merveilleuse, avec ses cheveux longs qui s’agitent au rythme de sa marche. Elle est pleine d’assurance, elle est belle et pleine de fougue. Parce qu’elle ne sait pas mais moi si.

C’est fou ce qu’une journée peut faire changer un homme. En tout cas sa vision du reste. Quand je suis sorti de l’hôtel je ne pensais qu’à passer le temps, le tuer comme on dit. Je songeais à la manière dont j’aurais pu séduire la réceptionniste. Oui elle est enceinte et alors ? Ses grands yeux d’orage, sa manière d’être délicatement brusque, son sourire entendu… n’est-elle pas merveilleuse ? Je vois bien que tu feins d’ignorer ce que je te raconte pour que ça soit moins dur pour toi. Mais j’ai besoin de faire le point avant que ce qui doit être fait soit fait.

Tu entends cette musique ? Viens, accompagne-moi dans cette église, ça fait si longtemps que je ne suis pas confessé. Je ne suis pas croyant, ou si je l’ai été j’ai toujours été qu’un croyant à la carte. Mais j’ai envie d’expier mes fautes maintenant. Non, ne t’en fait pas, je ne vais pas lui raconter en détail, je sais que le temps est précieux et puis je ne voudrais pas lui faire peur avec ma sale vie et mes péchés. Qu’il puisse encore croire qu’il y a des gens biens dans le monde. Je n’en fais pas partie. Et puis t’as raison, je ne vais pas l’embêter avec mes histoires, finalement elles n’appartiennent qu’a moi. Chacun sa croix.

Le paysage défile sans que rien ne semble pouvoir l’arrêter. C’est fort tout de même, cette capacité qu’a le temps de filer, comme ces gens qui marchent sans s’apercevoir que nous les regardons. Je me suis levé ce matin sans savoir que tout s’écroulerai aujourd’hui. J’ai pris mon petit-déjeuner en paix, sans me préoccuper de tous ceux qui ne mangent pas à leur faim. Cette pensée ne m’a pas effleuré. Pourtant tout prend un sens différent ce soir. Un peu plus dramatique non ? Les gens m’apparaissent différents, comme les couleurs et les sons. Ce café sent vraiment bon. Je pense n’en avoir jamais gouté de meilleur. Et cette femme qui traverse la route, tu la vois ? Je la trouve merveilleuse, avec ses cheveux longs qui s’agitent au rythme de sa marche. Elle est pleine d’assurance, elle est belle et pleine de fougue. Parce qu’elle ne sait pas mais moi si.

C’est fou ce qu’une journée peut faire changer un homme. En tout cas sa vision du reste. Quand je suis sorti de l’hôtel je ne pensais qu’à passer le temps, le tuer comme on dit. Je songeais à la manière dont j’aurais pu séduire la réceptionniste. Oui elle est enceinte et alors ? Ses grands yeux d’orage, sa manière d’être délicatement brusque, son sourire entendu… n’est-elle pas merveilleuse ? Je vois bien que tu feins d’ignorer ce que je te raconte pour que ça soit moins dur pour toi. Mais j’ai besoin de faire le point avant que ce qui doit être fait soit fait.

Tu entends cette musique ? Viens, accompagne-moi dans cette église, ça fait si longtemps que je ne suis pas confessé. Je ne suis pas croyant, ou si je l’ai été j’ai toujours été qu’un croyant à la carte. Mais j’ai envie d’expier mes fautes maintenant. Non, ne t’en fait pas, je ne vais pas lui raconter en détail, je sais que le temps est précieux et puis je ne voudrais pas lui faire peur avec ma sale vie et mes péchés. Qu’il puisse encore croire qu’il y a des gens biens dans le monde. Je n’en fais pas partie. Et puis t’as raison, je ne vais pas l’embêter avec mes histoires, finalement elles n’appartiennent qu’a moi. Chacun sa croix.

Je peux te demander une faveur ? La dernière je te le jure. Ne m’oublie pas, quand tout sera fini, pense encore à moi de temps en temps. Mais rappelle-toi du bon vieux temps surtout. Pas du reste, ça n’en vaut pas la peine.

Si j’avais su, j’aurais pris le temps, je serais allé voir ma petite sœur. Tu sais qu’elle s’est mariée il y a six mois ? Oui ? Oh… Je n’en savais rien. Je serais allé la voir, voir ses grands yeux verts, ses taches de rousseurs qui lui picorent le visage et ses cheveux roux qui brillent comme un feu vif lorsque le soleil y pose ses rayons. J’aurais bu un verre avec elle et on aurait parlé du bon vieux temps, le seul dont il est bon de se remémorer. On aurait bavardé du temps qui passe, qui file à toute allure et qu’on remarque à peine. On aurait parlé des parents, des conneries de gosse, des joies et des peines que nous aurions pu partager à l’époque. On se serait juré de rattraper tout ça. Et quand j’aurais entendu son rire, je l’aurai serré dans mes bras et je serais parti. Elle m’aurait dit de venir la voir plus souvent, je lui aurais promis. Mais dans mes poches mes doigts auraient été croisés, et dans son regard j’aurai pu y lire qu’elle avait compris.

Dans le train, j’aurais regardé le paysage défiler, et j’aurais fait taire mes regrets. Tu sais pourquoi les voyages en train sont si mélancoliques toi ? Je crois que c’est parce qu’ils ont un son particulier, une musique que n’entendent que ceux qui savent qu’ils ne reviendront jamais. Le rire des enfants ne m’aurais pas dérangé cette fois. Je leur aurais pardonné d’être si plein d’entrain même si moi je suis vieux et aigri. Il aurait fait beau, comme aujourd’hui. Un ciel dégagé, bleu comme en été, et le soleil aurait fait disparaître la brume matinale. Quand je serais arrivé à la destination, j’aurais salué un jeune couple en leur souhaitant beaucoup de joie et ils m’auraient pris pour un fou alors que pour la première fois j’aurais été sincère. Le soleil m’aurait aveuglé au sortir de la gare, et le vent qui balaye les feuilles d’automne les aurait fait virevolter comme un ballet. J’aurais marché plus lentement que la foule, profitant de chaque regard et de chaque sourire pour pouvoir les rendre. Je me serais arrêté à un café, où je t’aurais attendu, en buvant une bière.

Si j’avais eu d’autres amis, je leur aurais écrit une lettre, pour leur dire que la vie est une belle promesse, qu’il ne faut pas la gâcher en se disant qu’on aura le temps, qu’il faut suivre son cœur et ses envies pendant qu’il est encore temps. Je leur aurais dit qu’il faut rire et être heureux, avoir des gens à aimer, et se donner sans retenu pour ce qui nous semble important. Je leur aurais conseillé de toujours faire ce qui parait juste, et que la solitude blesse parfois mais qu’elle est nécessaire souvent. Je leur aurais écrit que la vie peut faire mal, mais qu’il faut l’aimer malgré tout, de s’y rattacher. Ne pas oublier ni les rires ni les larmes. Que chaque ride est une preuve du passé, que chaque épreuve solidifie, avec le temps bien que sur le coup ça semble juste nous détruire, qu’une nouvelle vie peut toujours commencer. D’être fière et entier, ne pas se laisser bouffer, de prendre le temps de respirer l’odeur des fleurs et de l’embrun. De garder en son cœur les plus belles images pour s’endormir en paix. Et puis je leur aurais dit adieu. Mais je n’ai que toi, alors c’est à toi que je raconte tout ça.

J’enfile ma veste et on y va, sous un ciel plein d’étoiles. Cette journée est la plus belle qu’il m’ait été donné de vivre, je crois que c’est ce que tu appelles un signe. Allez, tire pas cette tronche, dit-toi que je pars en voyage, que je ne serai pas plus mal qu’ici et c’était chouette de t’avoir rencontré.

Prends soin de toi vieux frère.

Prends soin de toi vieux frère.

vendredi 25 novembre 2011

Mon vernis s'écaille, mon sommeil aussi.

Mes voisins s’engueulent, à longueur de temps, comme un rituel. Elle joue la victime qui se débat maladroitement quand il la traite de malade, de tarée ou de conne. Elle trouve qu’il exagère, le lui dit en chuchotant. Les cloisons séparant nos deux appartements sont fines. J’entends leurs mouvements, lourds de trop d’insultes, de trop de non-dits ou plutôt mal-dits. Elle a une voix d’enfant, et la timidité qui l’accompagne. Il a la voix d’un salopard, petit chef aux chevilles gonflées. Ça ne dure jamais bien longtemps, juste le temps de se lancer au visage quelques mots blessants qui atteignent le cœur à l’usure. Ils passent à autre chose, vite, pour ne pas accepter la triste réalité qui les entoure. Ils ne sont pas heureux, ils ne vont pas bien. Dans ces moments-là il claque la porte et puis s’en va. Ce n’est jamais elle qui abandonne le foyer pour se changer les idées. Elle est attachée à son petit intérieur. Je ne l’entends pas pleurer, mais ça ne veut rien dire. Cette fille est tellement fragile, je n’imagine pas son corps supporter de grands sanglots, au risque de se briser. Le son de la télé prend la place de leurs voix. Ils passent à autre chose, sans s’expliquer, sans demander pardon. Pas d’excuse quand on sait avoir raison.

Good morning of course!

jeudi 17 novembre 2011

Alors tu te refais une vie quand la tienne se dissout lentement dans un verre de pétrole.

The 25th Hour

- T’as qu’un mot à dire et je prends à gauche.

- A gauche ? Pour aller où…

- Washington Bridge, on file vers l’ouest, on te fait soigner quelque part et on reprend la route. On s’cherche une petite ville, on fait une étape à Chicago pour voir un match. T’as toujours dit que tu voulais voir le stade de Wrigley Field.

- Arrête.

- J’dis ça… si c’est ce que tu veux j’suis prêt à le faire.

- Non, ils te prendront ton bar.

- Pfff mon bar. Bon Dieu mon bar. Qu’il me le prenne le bar. Tu crois que mon bar compte plus que toi, mon fils unique ? T’as qu’un mot à dire et on file.

- Ils me retrouveront. Ils me rattraperaient tôt ou tard.

- Tu sais comment ils reprennent les gens ? Ils les reprennent quand ils reviennent chez eux. La plupart des fugitifs finissent par rentrer et c’est ça la grosse erreur. Tu te sauves et tu ne reviens jamais. Tu ne reviens plus. Nous roulerons, sans nous arrêter, jusqu’à ce qu’on se retrouve au milieu de nulle part, jusqu’au bout de la route. T’es jamais allé à l’ouest de Philadelphie ? C’est une région magnifique, c’est très beau, c’est un autre monde. Des montagnes, des collines, des vaches, des fermes et des églises toutes blanches. On s’est fait une virée une fois avec ta mère, avant ta naissance. De Brooklyn au Pacifique, en trois jours. On avait juste assez d’argent pour l’essence, les sandwichs et les cafés mais on y est arrivé. Hommes, femmes, enfants, tout le monde devrait voir le désert, une fois avant de mourir. Rien, à des kilomètres à la ronde. Rien que le sable, les pierres, les cactus et le ciel bleu. Personne en vue. Pas de sirène, pas d’alarme de voiture, personne ne klaxonne, pas de fou furieux qui hurle et qui pisse dans la rue. Tu trouves le silence, tu trouves la paix, tu peux trouver Dieu. Alors on va vers l’ouest. On roule jusqu’à ce qu’on trouve une jolie petite ville. Ces villes dans le désert, tu sais pourquoi est-ce qu’elles ont poussé là ? Parce que des gens avaient pris la tangente. Le désert c’est fait pour tout recommencer. On trouvera un bar et on boira des coups. Ça fait deux ans que j’ai pas bu d’alcool mais je boirais un verre avec toi, un dernier whisky avec mon fils. On prendra notre temps, on savourera le goût de l’orge tranquillement. Et puis je m’en irai. J’te dirai de ne surtout pas m’écrire, de ne jamais venir me voir. Je te dirai que je crois au royaume de Dieu et que je suis sûr que nous serons de nouveau réunis avec ta mère. Mais pas dans cette vie.

Tu trouveras du travail, un salaire en liquide, un patron qui ne posera pas de question. Tu repartiras de zéro et tu ne reviendras jamais. Monty, les gens comme toi c’est un cadeau. Où que tu ailles tu te feras toujours des amis. Tu travailleras dur, tu garderas la tête baissée, les lèvres serrées. Tu referas ta vie là-bas. Tu es new-yorkais, ça ne changera jamais. Tu as New-York dans le sang. Tu finiras tes jours dans l’ouest, mais tu resteras un new-yorkais. Tes amis te manqueront, on chien te manquera, mais tu es fort, tu as l’énergie de ta mère. Tu es fort comme elle. Tu trouveras les gens qu’il faut et tu te feras faire des papiers, un permis de conduire. Tu oublieras ton ancienne vie. Tu ne pourras pas revenir, tu ne pourras ni appeler ni écrire, tu ne te retourneras pas. Tu t’inventeras une nouvelle vie et tu la vivras, tu m’entends ? Tu vivras ta vie comme tu aurais dû la vivre. Et peut-être que, mais ça c’est dangereux, peut-être que, au bout de quelques années, tu enverras un mot à Naturelle. Tu fonderas une famille et tu élèveras bien tes enfants, tu m’entends ? Offre-leur une bonne vie, Monty, tout ce dont ils ont besoin. Si tu as un fils, peut-être que tu l’appelleras James, c’est un bon nom. Et peut-être qu’un jour, dans de nombreuses années, quand je serais parti rejoindre ta mère, tu réuniras les tiens et tu leur diras la vérité. Tu leur diras qui tu es et d’où tu viens. Tu leur raconteras toute l’histoire et tu leur demanderas s’ils savent à quel point ils ont de la chance d’être là. Et tu leur diras qu’ils ont bien failli ne jamais voir le jour. Tout cela a bien failli ne jamais exister.

Inscription à :

Articles (Atom)